特集|那智の沖にて

イントロダクション

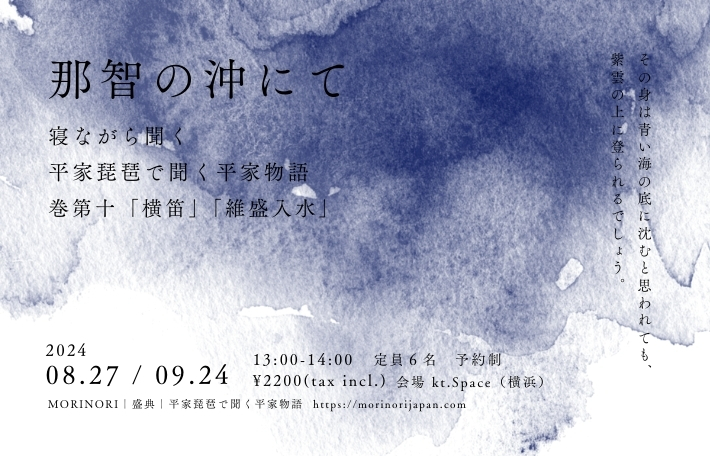

その身は蒼海の底に沈むと思われても、

紫雲の上に登られるでしょう。

那智の沖にて

平家物語「横笛」と「維盛入水」それぞれの物語で描かれる現世の苦しみからの解放と精神的な昇華。時頼と横笛の物語は出家という形で精神的な成長と解放を遂げ、維盛は自らの命を終えることで、家族や仲間への未練を断ち切り、悟りへの道を選ぶことになります。

【演奏会について】

この演奏会は途中現代語訳を入れながら平曲「横笛」「維盛入水」を語ります。

【音声のみ】

那智の沖にて|60分36秒

録音|2024年9月24日

平曲|「横笛」4:03~

平曲|「維盛入水」30:36~

会場の音をそのままにしているため、お聞き苦しい箇所があります。また演奏会の構成上、曲節を素声にしているところがあります。

この演奏会は2024年8月27日、9月24日に横浜kt.Spaceで行いました。