BLOG

記事

-

KAJIWARA25|インスタレーションノートを公開しました

KAJIWARA25|インスタレーションノートを公開しました -

平曲「生食」「宇治川」「二度魁」演奏動画を公開しました

平曲「生食」「宇治川」「二度魁」演奏動画を公開しました -

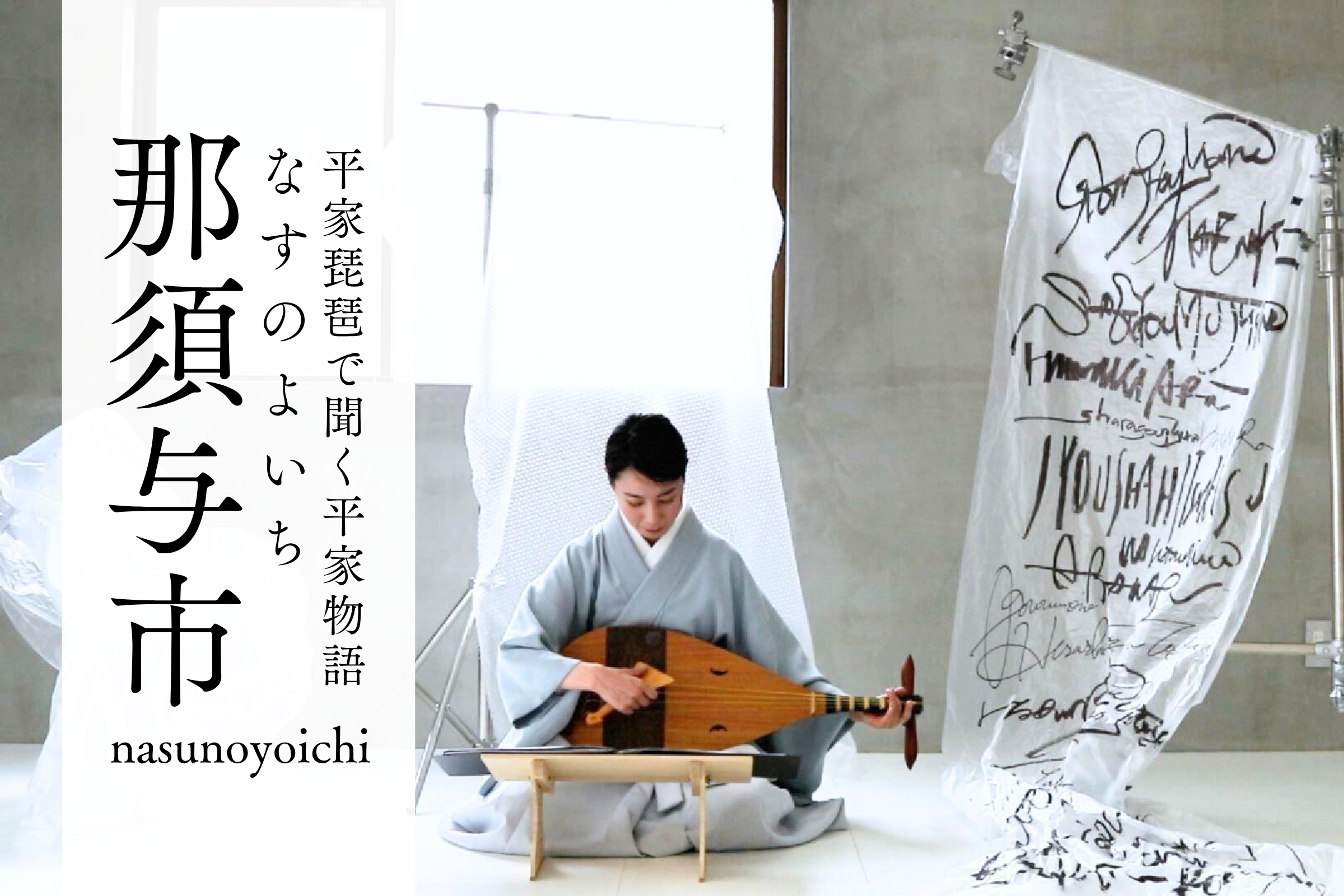

平曲「那須与市」|演奏動画を公開しました

平曲「那須与市」|演奏動画を公開しました -

平曲「弓流」「嗣信最期」|演奏動画を公開しました

平曲「弓流」「嗣信最期」|演奏動画を公開しました -

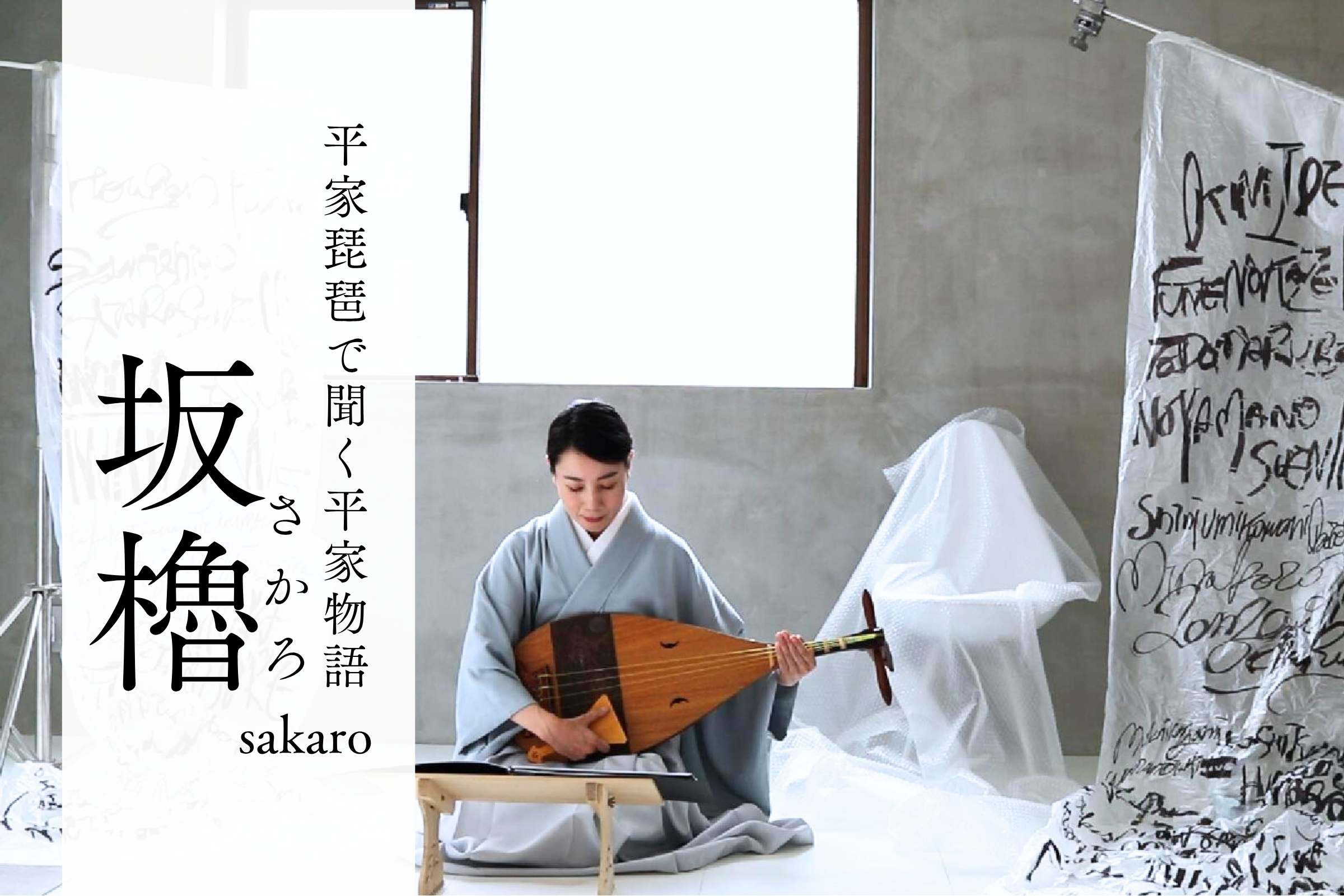

平曲「坂櫓」|平家琵琶で聞く平家物語×インスタレーション一部公開

平曲「坂櫓」|平家琵琶で聞く平家物語×インスタレーション一部公開 -

境をめぐるインスタレーション構想公開

境をめぐるインスタレーション構想公開 -

作品アーカイブページを公開しました

作品アーカイブページを公開しました -

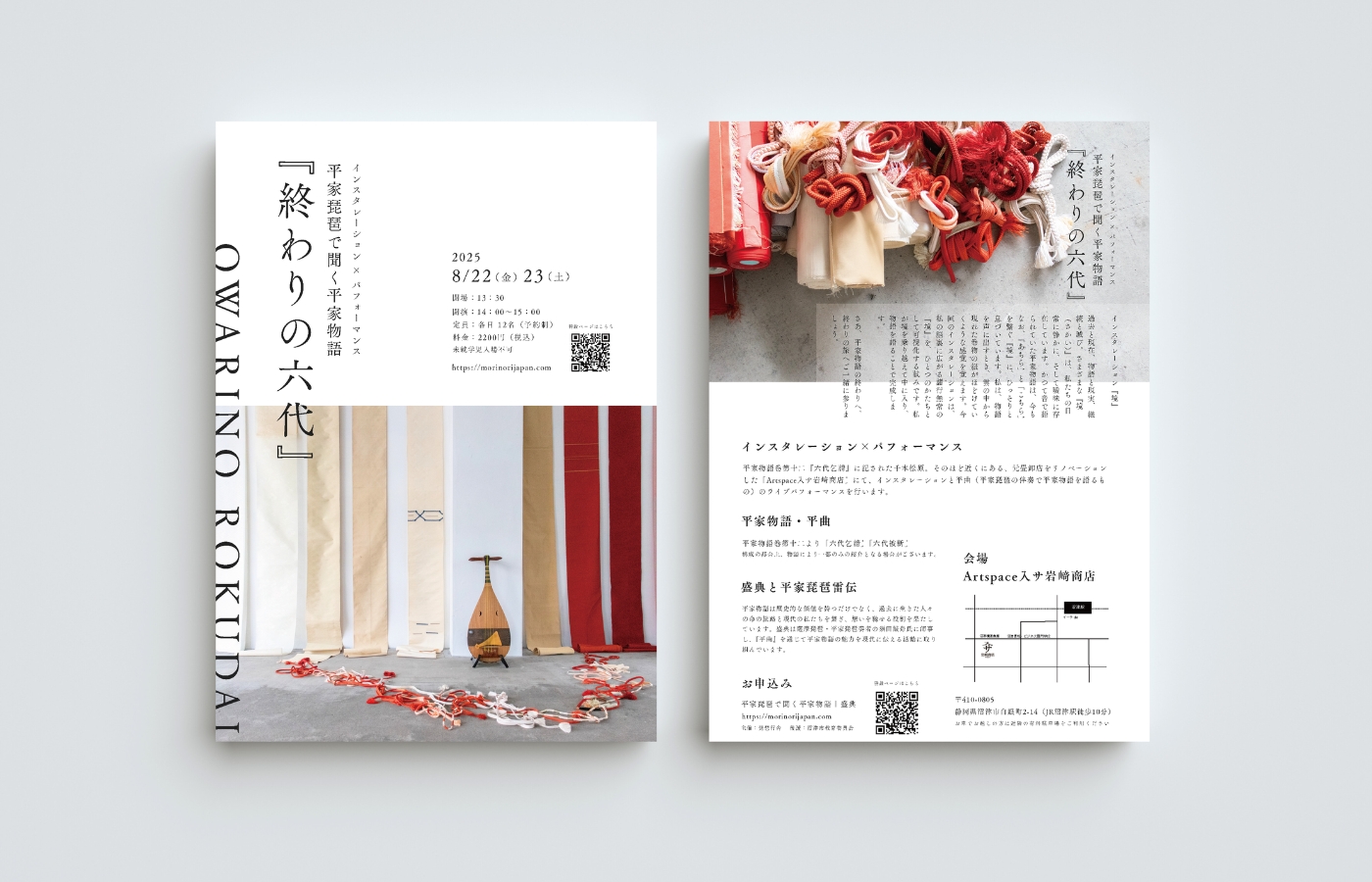

【その2】インスタレーション×パフォーマンス『終わりの六代』のご案内

【その2】インスタレーション×パフォーマンス『終わりの六代』のご案内 -

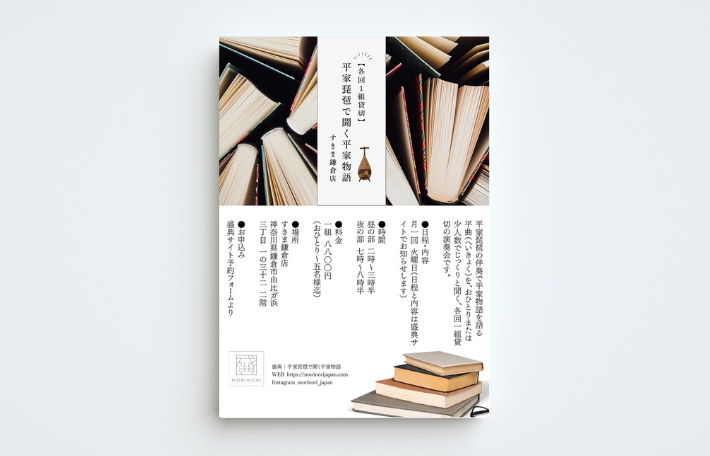

すきま鎌倉店|各回1組|貸切演奏会のご案内

すきま鎌倉店|各回1組|貸切演奏会のご案内 -

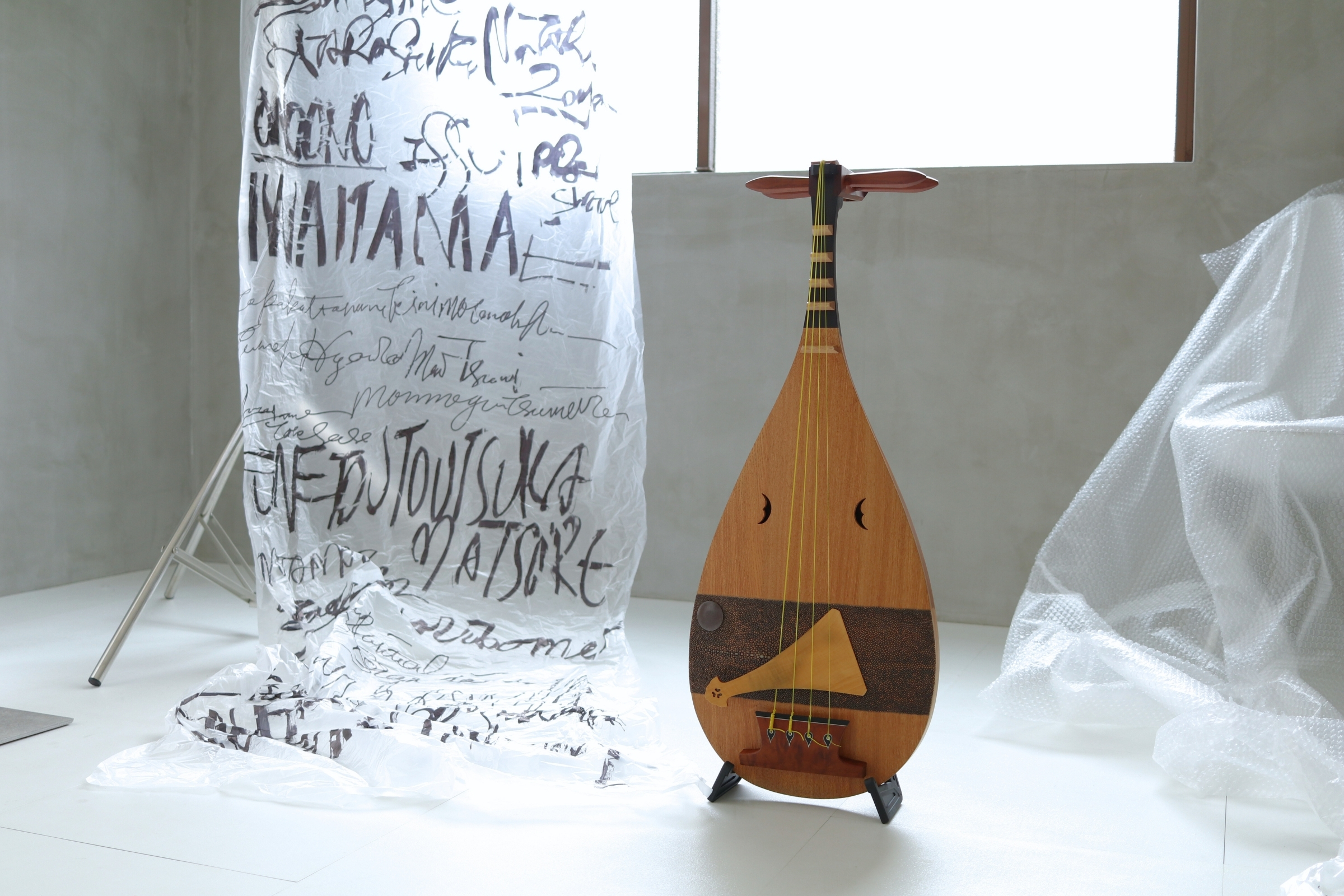

【その1】インスタレーション×パフォーマンス『終わりの六代』のご案内

【その1】インスタレーション×パフォーマンス『終わりの六代』のご案内 -

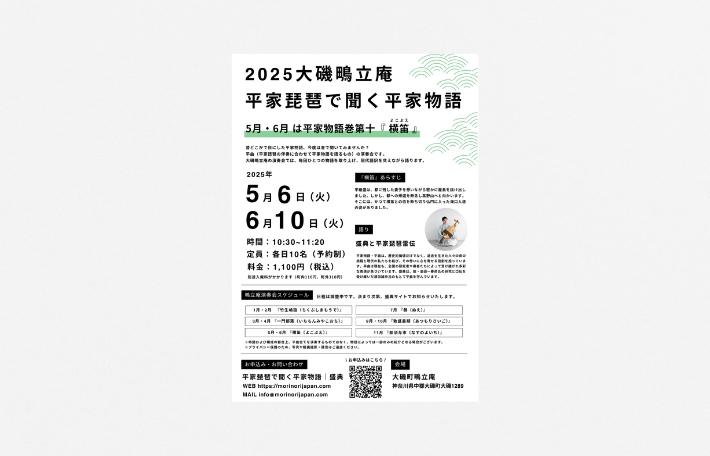

大磯鴫立庵|『横笛』|2025年5月6日・6月10日

大磯鴫立庵|『横笛』|2025年5月6日・6月10日 -

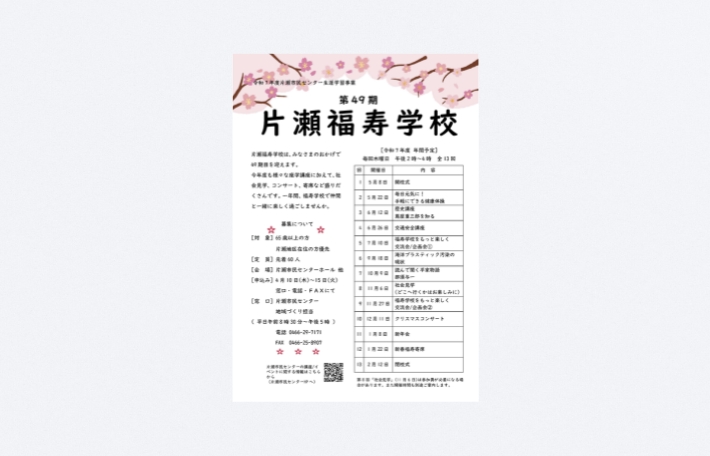

第49期片瀬福寿学校|10月「読んで聞く平家物語」

第49期片瀬福寿学校|10月「読んで聞く平家物語」 -

下関AIR75滞在と演奏会のご報告

下関AIR75滞在と演奏会のご報告 -

平家物語の舞台へ ―アーティスト・イン・レジデンスで語る『最期の海、壇ノ浦。』下関版

平家物語の舞台へ ―アーティスト・イン・レジデンスで語る『最期の海、壇ノ浦。』下関版 -

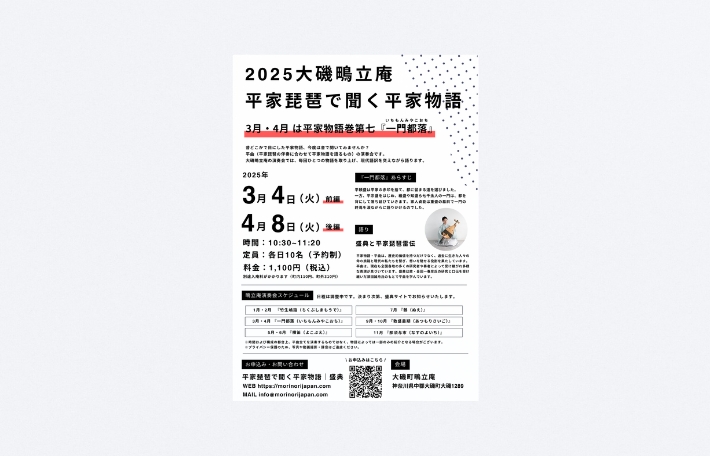

大磯鴫立庵|『一門都落』|2025年3月4日・4月8日

大磯鴫立庵|『一門都落』|2025年3月4日・4月8日 -

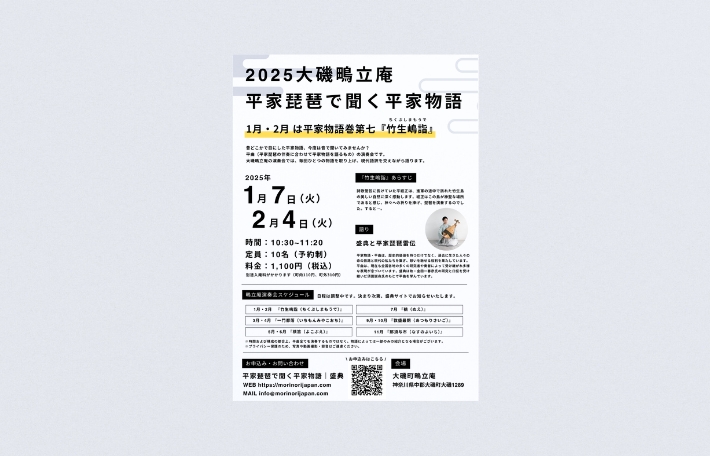

大磯鴫立庵|『竹生嶋詣』|2025年1月7日・2月4日

大磯鴫立庵|『竹生嶋詣』|2025年1月7日・2月4日 -

【鎌倉版】平家琵琶で聞く平家物語|最期の海、壇ノ浦。

【鎌倉版】平家琵琶で聞く平家物語|最期の海、壇ノ浦。 -

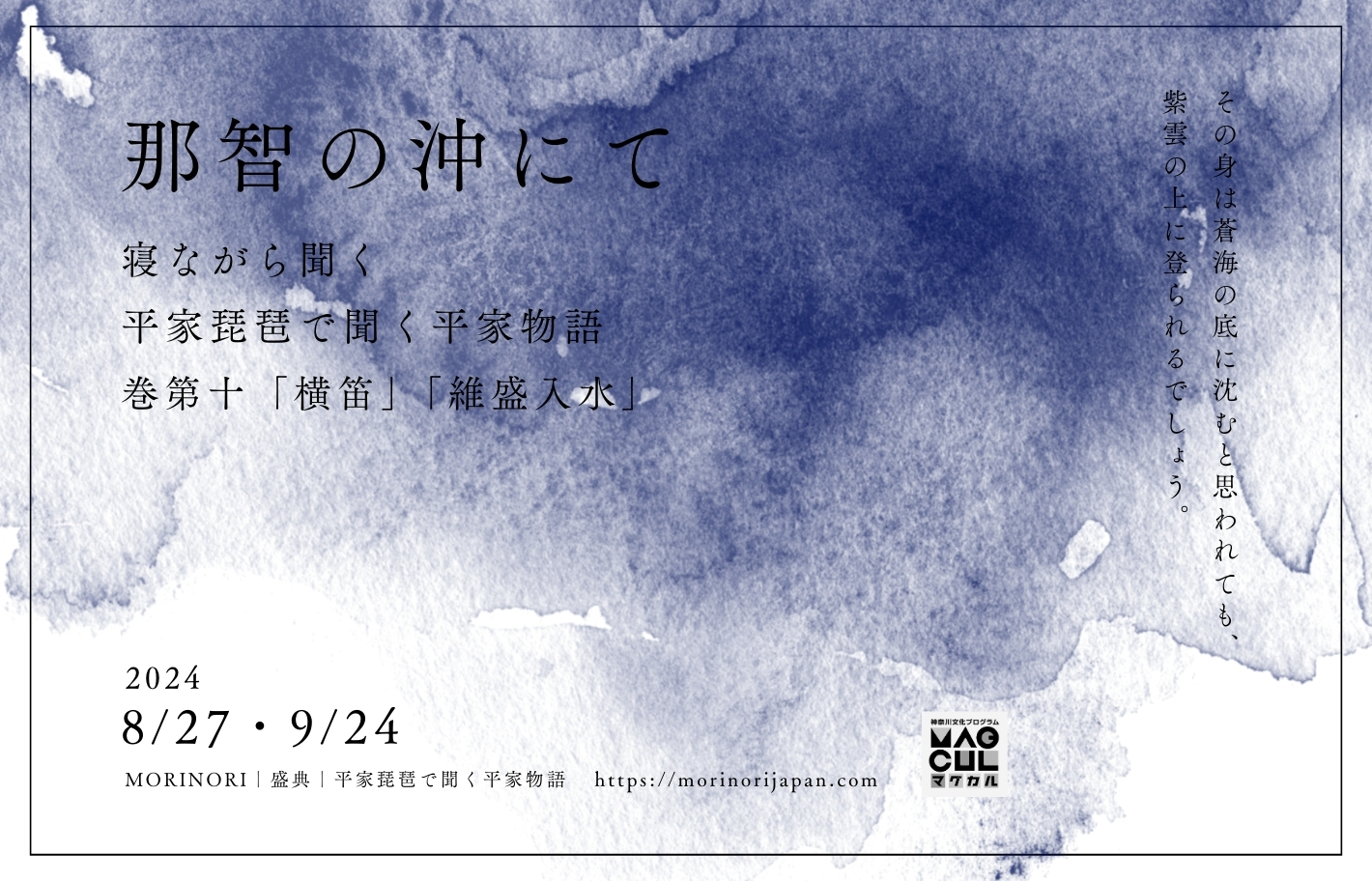

那智の沖にて|寝ながら聞く平家琵琶で聞く平家物語

那智の沖にて|寝ながら聞く平家琵琶で聞く平家物語 -

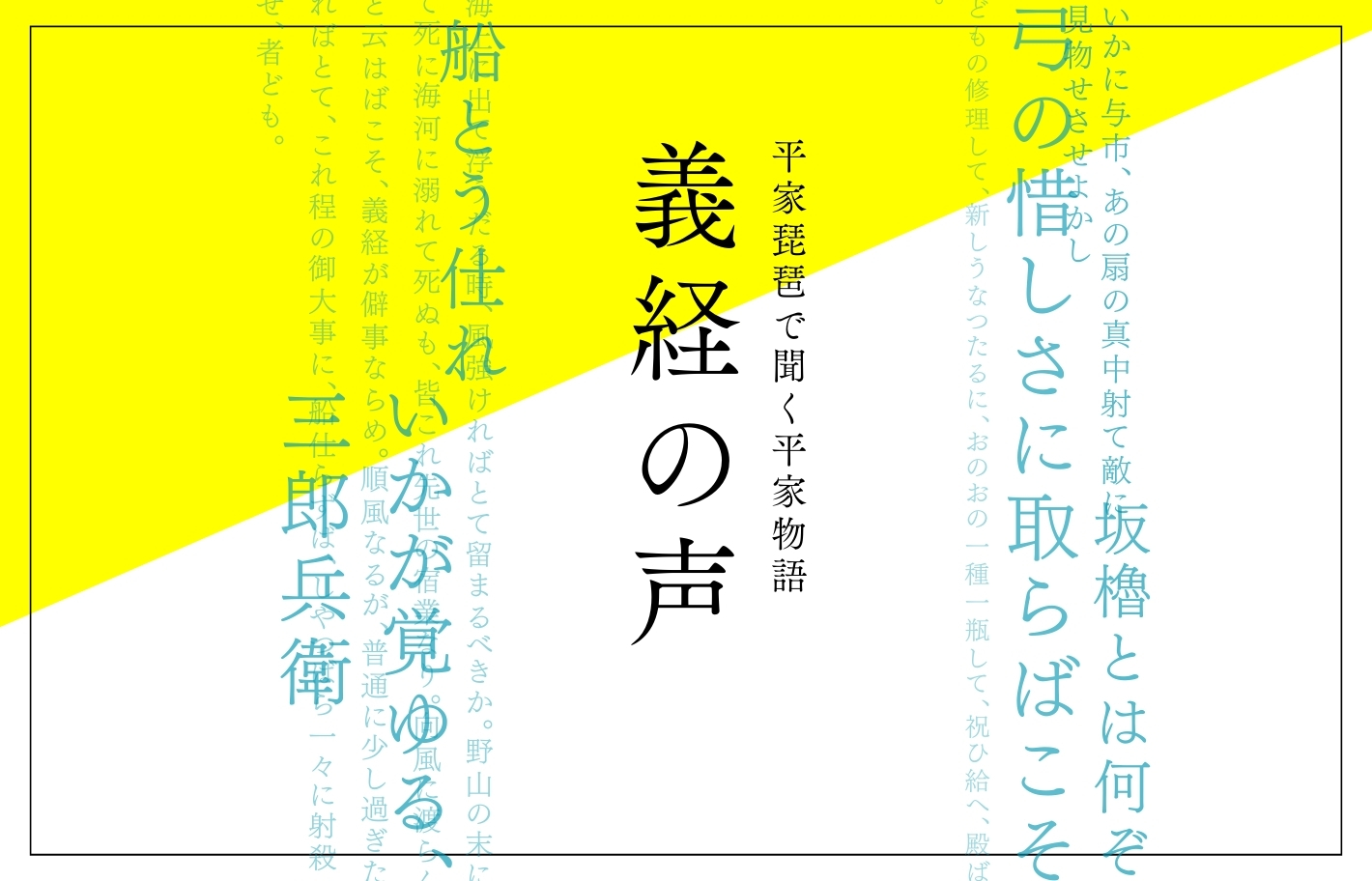

怒る笑う悲しむ脅す義経!【藤沢市後援】義経の声|ショートパフォーマンス版

怒る笑う悲しむ脅す義経!【藤沢市後援】義経の声|ショートパフォーマンス版 -

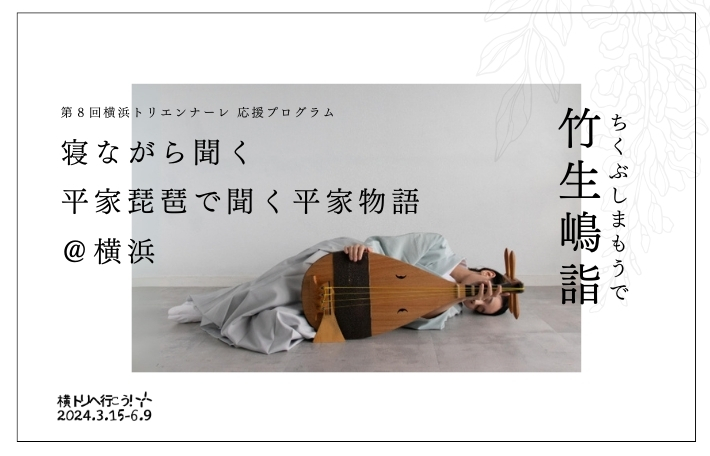

寝ながら聞く|平家琵琶で聞く平家物語@横浜|竹生嶋詣

寝ながら聞く|平家琵琶で聞く平家物語@横浜|竹生嶋詣